英語構文への招待(1)5動詞型 |

「英語構文への招待」のタイトルで、14回に分けて、簡単に英語構文の概略をお話しします。

動詞は目的語と補語がつくパターンによって5種類に分類されます。これを5動詞型といいます。5動詞型は①②③④⑤という番号で呼び、表示します。5動詞型は以下の5つです。

①

② C

③ O

④ O O

⑤ O C

・①は目的語も補語もつかないで使われるパターンで、このように使われた動詞は「完全自動詞」と呼ぶのが正式です。しかし、この講座では正式名称で呼ばずに「イチバン」と呼び、①と表示します。

・補語だけがついて使われるパターンが「ニバン」で、②と表示します(正式名称は知らなくてよいです)。

・目的語が1つだけついて使われるパターンが「サンバン」で、③と表示します。

・目的語が2つついて使われるパターンが「ヨンバン」で、④と表示します。

・目的語と補語がついて使われるパターンが「ゴバン」で、⑤と表示します。

・目的語がつかない動詞を「自動詞」といい、番号は①②です。

・目的語がつく動詞を「他動詞」といい、番号は③④⑤です。

英語構文への招待(2)活用 |

動詞と助動詞は「原形-現在形‐過去形‐過去分詞形‐ing形」という5つの形のどれかで使われます。これを「活用」といいます。「未来形」という活用がないことに注意してください。

英語を勉強していると、末尾に「形」がつく用語がたくさん出てきます。進行形、受身形、完了形、未来形、肯定形、否定形、etc. この中で「原形-現在形‐過去形‐過去分詞形‐ing形」だけを活用といいます。この5つ以外の「○○形」はすべて活用ではありません。

活用の5つの形のつづりがすべて異なるのはbe動詞(=原形がbeである動詞)とbe助動詞(=原形がbeである助動詞)だけです。be動詞とbe助動詞の活用は「原形がbe」「現在形がamかisかare」「過去形がwasかwere」「過去分詞形がbeen」「ing形がbeing」です。

be動詞以外の動詞(これを一般動詞といいます)は、現在形は原形と同じつづりか、または原形の末尾にsがついたつづりになります。

一般動詞の過去形と過去分詞形のつづりは一概に言えず、動詞によって様々ですが、多くの動詞は過去形と過去分詞形のつづりが原形の末尾にedがついたつづりになります。こういう活用の動詞を規則活用の動詞といいます。こうならない動詞は不規則活用の動詞です。

ing形はbe動詞も一般動詞も原形の末尾にingがついたつづりになります。

具体的に言うと〔start‐startまたはstarts‐started‐started‐starting〕は規則活用の動詞です。〔see‐seeまたはsees‐saw‐seen‐seeing〕は不規則活用の動詞です。

一般動詞は原形のつづりがわかれば、現在形とing形のつづりは言わなくてもわかります。そこで、普通「この動詞の活用を言いなさい」と言われたら「原形」「過去形」「過去分詞形」の3つを言って済ませます。たとえば「goの活用を言いなさい」と言われたら「go‐went‐goneです」と答えます。「cutの活用を言いなさい」と言われたら「cut‐cut‐cutです」と答えます。

品詞と並んで、活用は英文の構造を考えるときの出発点になる概念です。動詞・助動詞でわからなくなったら、まず活用は「何形だろう?」と考えます。数ある「○○形」の中で「原形-現在形‐過去形‐過去分詞形‐ing形」の5つが別格の重要性をもっていることを覚えておいてください(なぜこんな言い方をするかというと、この重要性は次第にわかってくるからです)。

未来形というのは「will 原形動詞」「shall 原形動詞」という特定の2つの表現の呼び名(ニックネームのようなもの)にすぎません。未来形と呼ばれている表現の活用は「willが助動詞の現在形で、動詞が原形」または「shallが助動詞の現在形で、動詞が原形」です。くれぐれも「活用は何形ですか?」と尋ねられて「未来形です」などと答えないようにしてください。

活用が何の役に立つのか、どう使うのか、どんなに重要な道具であるか、これらのことは勉強が進むにつれて次第にわかってきます。

英語構文への招待(3)「受身の動詞」の動詞型と活用 |

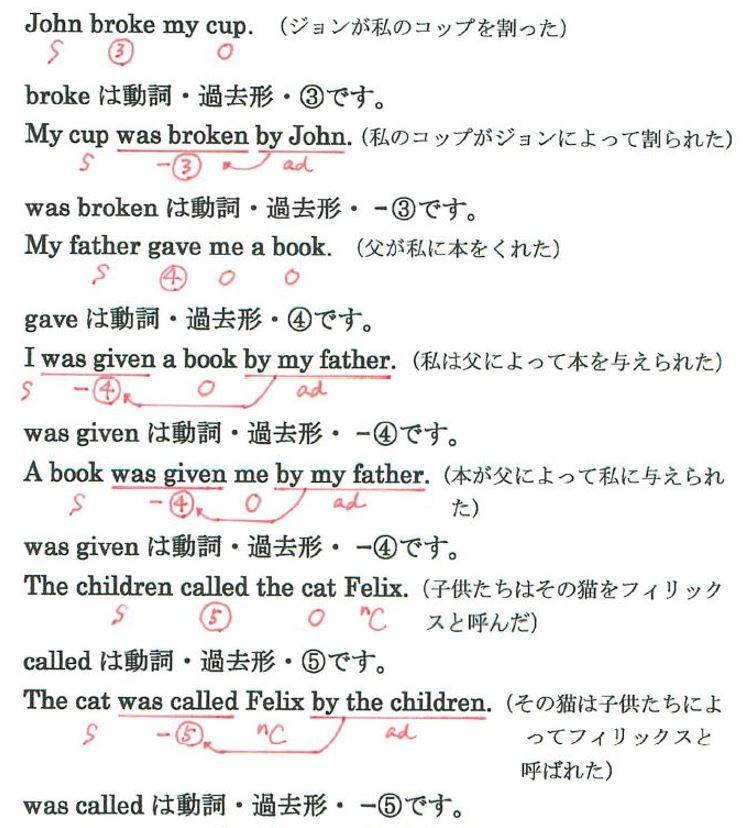

受身の文とは「能動態の文の目的語を主語にした文」です。

ですから他動詞(=目的語がつく動詞=③④⑤)しか受身にすることはできません。

手順は、まず「動詞の目的語」を主語にします。次に動詞を過去分詞形に変えて、それに助動詞のbeをつけます。能動態の文の主語は前置詞byの目的語にして「by 名詞」という副詞句にして文末に置きます(特に明示したいとき以外はby 名詞はつけないことが多いです)。

受身の文で過去分詞形の動詞の前につけるbeは助動詞です(これはbe動詞ではありません。中学生用の辞書にも「受身と進行形を作るときのbe」は、動詞ではなく、助動詞であるとはっきり表示されています)。

③の動詞を受身形に変えると「be+③のp.p.」となります(p.p.は過去分詞形のことです)。辞書はbeと③のp.p.を別々に扱い、beを助動詞、③のp.p.を動詞にします。ところが学校文法は「be+③のp.p.」の全体を「受身を表す1つの動詞」として扱います。本講座では、この動詞の動詞型を「‐③」と表示します。‐③は「マイナス・サン」と読み、③の動詞を受身形で使ったことを表します。それから、この動詞の活用はbeの部分の形で決定します。したがって「been+③のp.p.」は、学校文法によれば、1つの動詞の過去分詞形で、動詞型は-③です。

受身において「beとp.p.を合わせて1つの動詞と捉え、この動詞の活用をbeの部分の形で決定し、動詞型を能動態のときの番号を使って‐③、‐④、‐⑤にする」ことには非常に大きな意味があります。このことは、やがてわかってきます。

英語構文への招待(4)「進行形の動詞」の動詞型と活用 |

be助動詞の後にing形の動詞を置いた形(=be助動詞+ing形動詞)を「進行形」といいます。

③の動詞を進行形にすると「be+③-ing」となります。辞書はbeと③-ingを別々に扱い、beを助動詞、③-ingを動詞にします。ところが学校文法は「be+③-ing」の全体を「進行形を表す1つの動詞」として扱います。この動詞の動詞型は③です。それから、この動詞の活用はbeの部分の形で決定します。したがって「助動詞のbeen+③-ing」は、学校文法によれば「進行形を表す1つの動詞」の過去分詞形で、動詞型は③です。

進行形にできるのは動作動詞で、状態動詞は進行形にできないのが原則です。たとえばhaveは「持っている」という意味のときは状態動詞なので進行形にできませんが、「食べる、飲む」という意味のときは動作動詞なので進行形にできます。Meg ia having tea.(メグは今お茶を飲んでいます)は正しい文で、is havingは動詞・現在形・③です。

ところがbe動詞は状態動詞ですが②のときは進行形にできます。たとえばMeg is being very careful.(メグは今とても慎重になっている)は一時的・臨時的な状態を表しています。Meg is very careful.と言うと恒常的な状態で「メグはとても慎重な(性格の)人だ」という意味です。辞書の捉え方をすると、進行形の文のisは助動詞・現在形、beingは動詞・ing形・②です(isはbe助動詞、beingはbe動詞で、品詞が違います)。学校文法の捉え方だとis beingが動詞・現在形・②となります。

学校文法がこのように「be助動詞とing形動詞をまとめて1つの動詞に捉える」のは重要な意図があるのです。その意図は勉強が進むとわかってきます。とりあえず、みなさんは、どちらの捉え方もできるようにしておいてください。

なお、このように「助動詞+動詞」をまとめて1つの動詞にするのはbe助動詞の場合(すなわち受身と進行形の場合)だけです。

have助動詞(=完了を作る助動詞のhave)も「have +p.p.」をまとめて1つの動詞にすることがありますが、これはto have p.p.(完了不定詞)とhaving p.p.(完了動名詞・完了現在分詞)という特定の形に限られます。これについてはいずれお話しします。

注 この注は、頭が混乱する人は、今は読み飛ばしてよいです。be動詞の後にing形の動詞を置いた形(=be動詞+ing形動詞)は「進行形」ではありません。これは、be動詞が②、ing形動詞は「動名詞で補語」「現在分詞形容詞用法で補語」「現在分詞形容詞用法で名詞修飾」のどれかです。

たとえば、He is fishing for trout.(彼は鱒を釣っている)は進行形の文です。isは助動詞・現在形、fishingは動詞・ing形・①です(学校文法ではis fishingが動詞・現在形・①です)。それに対してHis hobby is fishing for trout.(彼の趣味は鱒を釣ることです)は進行形の文ではありません。isは動詞・現在形・②、fishingは動名詞で「前の働き(=名詞としての働き)は補語」「後の働き(=動詞としての働き)」は①です。

上の2つの文で、is fishing for troutは目で見ているかぎり全く同じです。しかし、目に見えない次元(←これが英語構文の次元です)では全く違うのです(そもそもisの品詞からして違います)。英文の背後に目に見えない次元があることを知り、その次元で英文を認識できるようにならないと「心の底からわかった」とはならないのです。いろいろな勉強法を取り入れて、一生懸命勉強しているのに、いつまでもモヤモヤ感が消えない人はここに原因があります。

英語構文への招待(5)beの全体像 |

beという語について全体像をつかみましょう。beは動詞の場合と助動詞の場合があり、どちらも活用は「原形(be)現在形(am, is, are)過去形(was, were)過去分詞形(been)ing形(being)」です。

be動詞

・動詞型① 「存在する、ある、いる」という意味を表す。

・動詞型② 「~である」という意味を表す。

be助動詞

・後ろに過去分詞形の動詞がきて「受身」を表す。

・後ろにing形の動詞がきて「進行形」を表す。

上の4つが基本で、これ以外に次の2つがあります。

be助動詞

・後ろに過去分詞形の動詞がきて「完了」を表す。

これは一部の特定の自動詞に限られます(たとえば往来発着を表す①の動詞や「~になる」という意味を表す②の動詞です)。

・後ろにto 原形動詞がきて、be toが1つの助動詞になる。

これは助動詞be toと呼ばれて「予定・義務・可能」を表します。

英語構文への招待(6)4品詞の働き |

品詞は「語の種類」のことです。いろいろな品詞がありますが、中心となるのは名詞・動詞・形容詞・副詞の4つです。

働きは「語と語の関係」のことです。たとえばThis dog never barks.(この犬は決して吠えない)で言うと、Thisは「品詞は形容詞、働きは名詞修飾」です。名詞修飾はThisとdogの関係を表しています。以下、dogは「品詞は名詞、働きは主語」、neverは「品詞は副詞、働きは動詞修飾」、barksは「品詞は動詞、働きは①」です。

名詞は英文中で「主語・動詞の目的語・前置詞の目的語・補語」のどれかの働きをするのが基本です。この4つを「名詞の基本的働き」といいます。これに加えて「名詞の例外的働き」が2つあります。それは「同格」と「副詞的目的格」です。

同格は「名詞を別の名詞で言い換えること」ですが、言い換えている名詞(=後の名詞)の働きも「同格」といいます。言い換えられている名詞(=前の名詞)の働きは基本的働きのどれかです。

副詞的目的格は「前置詞がつかないで、副詞の働きをしている名詞」の名称ですが、この名詞の働きも「副詞的目的格」といいます。本当は、この名詞の働きは副詞の働き(=動詞修飾、形容詞修飾、他の副詞修飾、文修飾)のどれかです。副詞的目的格は「時間・距離・数量・様態(=姿・形・方法)」を表します。

形容詞の働きは「名詞修飾・補語」です。「名詞修飾」は「他の語の助けを借りずに名詞を説明すること」です。「補語(形容詞の場合)」は「動詞の助けを借りて名詞を説明すること」です。

たとえばThis dog is faithful.(この犬は忠実だ)のThisは直接的に(=他の語の助けを借りずに)dogを説明しているので「名詞修飾」です。faithfulは間接的に(=isという動詞の助けを借りて)dogを説明しているので補語です。

I think this dog faithful.(私はこの犬は忠実だと思う)のfaithfulは間接的に(=thinkという動詞の助けを借りて)dogを説明しているので補語です。

I am proud of this faithful dog.(私はこの忠実な犬を誇りに思う)のfaithfulは直接的に(=他の語の助けを借りずに)dogを説明しているので「名詞修飾」です。辞書は名詞修飾を「限定用法(記号はA)」、補語を「叙述用法(記号はP)」と表示しています。

副詞の働きは「動詞修飾・形容詞修飾・他の副詞修飾・文修飾」です。動詞修飾と文修飾は截然と区別できないことも多いです。そういうときは、こだわらず、どちらでもよいです。副詞が名詞にかかったり、補語になったりすることもあります。しかし、それは多くの場合特定の限られた副詞に起こることですから、出てきたときに個別に覚えるようにして、あくまでも副詞の働きはこの4つと考えてください。

動詞の働きは「動詞型、すなわち①,②,③,④,⑤,-③,-④,-⑤の8つ」です。

(和訳)空気は重さをもつ物質であることがボイルによって証明された。しかし、空気が複合物質、すなわち複数の気体の混合物であることは当時は知られていなかった。

◎純粋な名詞・代名詞は10個です。

air:主語 substance:補語 weight:動詞の目的語

Boyle:前置詞の目的語 it:仮主語 time:前置詞の目的語

air:主語 substance:補語 mixture:同格

gasses:前置詞の目的語

◎純粋な形容詞は3個です。

material:名詞修飾 that:名詞修飾 complex:名詞修飾

◎純粋な副詞は1個です。

not:動詞修飾

◎動詞は5個です。

is:現在形・② possessing: ing形・③

was shown:過去形・-③ was known:過去形・-③

is:現在形・②

英語構文への招待(7)述語動詞と準動詞 |

英文中の動詞は必ず述語動詞か準動詞のどちらかで、この2つは常に截然と区別できます。

述語動詞は動詞の働き(①②③④⑤‐③‐④‐⑤)だけをしている(=一人一役の)動詞です。

準動詞は動詞の働き以外に名詞・形容詞・副詞の働きを兼ねている(=一人二役の)動詞です。

述語動詞には必ず主体となる名詞がつきます。この名詞の働きを「構造上の主語」といい、通常はただ「主語」といいます。

準動詞には主体となる名詞がつくときもあり、つかないときもあります。準動詞の主体となる名詞は「意味上の主語」といい、これをただ「主語」と呼ぶことはしません。

「構造上の主語+述語動詞」を「文」といいます。「意味上の主語+準動詞」は「文」とはいいません。

さて、以上を実際に確認してみましょう。

knowは動詞の働き(③)をしてa manという目的語を従えています。knowはこれ以外の働きはしていないので述語動詞です。Iは述語動詞の主体を表す名詞で「(構造上の)主語」です。I know(私は知っている)は「構造上の主語+述語動詞」なので「文」です。drivingは動詞の働き(③)をしてthat carという目的語を従えていますが、同時に形容詞の働き(名詞修飾)をしてa manにかかっています。drivingは動詞と形容詞を兼ねているので準動詞です。

このように動詞と形容詞を兼ねるing形の動詞を「現在分詞形容詞用法」といいます。a manはdrivingの主体を表す名詞なので「意味上の主語」です。a man driving(運転している男)は「意味上の主語+準動詞」なので「文」ではありません。a manはknowに対しては「動詞の目的語」ですが、drivingに対しては「意味上の主語」です。

Heは(構造上の)主語、ranは過去形・述語動詞・①、He ran(彼は走った)は文です。rollingは「転がりながら」という意味で、動詞の働き(①)をすると同時に、副詞の働き(動詞修飾)をしてranにかかっています(文修飾でHe ran down…tram-carの全体にかかると考えてもかまいません)。ran … rollingは「転がりながら走った」という意味です。sweatはrollingの主体を表す名詞で「意味上の主語」です。sweat rolling(汗が転がりながら)は「意味上の主語+準動詞」なので「文」ではありません。このように動詞と副詞を兼ねるing形の動詞を「(現在分詞の)分詞構文」といいます。

theyは(構造上の)主語、be identifiedは原形・述語動詞・-③、They … be identified(彼らは身元が確認される)は文です。being encasedは「箱詰めされていること」という意味を表す1つのing形の動詞です。being encasedは動詞の働き(-③)をすると同時に、名詞の働きをしてowing toという前置詞の目的語になっています。owing to …being encasedは「箱詰めにされていることのせいで」という意味です。the bodiesはbeing encasedの主体を表す名詞で「意味上の主語」です。the bodies being encased(身体が箱詰めにされていること)は「意味上の主語+準動詞」なので「文」ではありません。このように動詞と名詞を兼ねるing形の動詞を「動名詞」といいます。

構造図解で準動詞の構造を表示するときは、準動詞の下にT字を書き、T字のタテ棒の左側に名詞・形容詞・副詞の働きを記入し、右側に動詞の働き(番号)を記入します。準動詞の名詞・形容詞・副詞としての働きを「前の働き」、動詞としての働きを「後の働き」と呼びます(私が勝手にそう読んでいるだけです。タテ棒の左側は英文の前方ですから「タテ棒の前方に記入する働き」という意味で「前の働き」と呼ぶことにしたのです。「左の働き」と呼んでもよかったのです)。

drivingの「前の働き」は名詞修飾、「後の働き」は③です。

rollingの「前の働き」は動詞修飾or文修飾、「後の働き」は①です。

being encasedの「前の働き」は前置詞の目的語、「後の働き」は‐③です。

英語構文への招待(8)述語動詞・準動詞と活用の関係 |

「述語動詞・準動詞」と「動詞の活用」の間には次の密接な関係があります。

原形: 述語動詞・準動詞の両方になれる

現在形: 必ず述語動詞である。

過去形: 必ず述語動詞である。

過去分詞形: 助動詞がつかないと必ず準動詞である。助動詞がつくと述語動詞・準動詞の両方になれる。

ing形: 助動詞がつかないと必ず準動詞である。助動詞がつくと述語動詞・準動詞の両方になれる

現在形と過去形の動詞には絶対に助動詞がつきません。原形と過去分詞形とing形の動詞は助動詞がつく場合とつかない場合があります。助動詞がつく場合、助動詞が現在形か過去形だと、その動詞は必ず述語動詞になります。

以上の赤字の部分をもう一度整理すると次のようになります。

・現在形・過去形の動詞は必ず述語動詞である。

・現在形・過去形の助動詞がついた動詞は必ず述語動詞である。

・助動詞がつかない過去分詞形・ing形の動詞は必ず準動詞である。

このルールは絶対で、いかなる英文でも貫徹されます。

(全訳)洋装を始めた女性は和服に戻るのが非常に難しくなる。その理由は単純で、和服だと現代文明が求める類の行動をしにくいのだ。

hasは助動詞・現在形、adoptedは動詞・過去分詞形・③です。adoptedは現在形の助動詞がついているので絶対に述語動詞です。構造上の主語はwhoです。

findsは動詞・現在形・⑤です。findsは「3単現のs」がついているので現在形で、したがって絶対に述語動詞です。構造上の主語はA womanです。

returnは動詞・原形・①です。toがついてto returnで準動詞になっています。to returnは「前の品詞は名詞、前の働きは真目的語」「後の品詞は動詞・後の働きは①」です。to returnの意味上の主語はA womanです。

doは助動詞・現在形、permitは動詞・原形・③です。permitは現在形の助動詞がついているので絶対に述語動詞です。構造上の主語はthe latterです。

demandsは動詞・現在形・③です。demandsは「3単現のs」がついているので現在形で、したがって絶対に述語動詞です。構造上の主語はthe modern civilizationです。

(全訳)空気は重さをもつ物質であることがボイルによって証明された。

isは動詞・現在形・②です。isはつづりから現在形に確定し、したがって絶対に述語動詞です。構造上の主語はairです。

possessingは動詞・ing形・③です。ing形で助動詞がついていないので絶対に準動詞です。possessingは「前の品詞は形容詞、前の働きは名詞修飾」「後の品詞は動詞・後の働きは③」です。possessingの意味上の主語はa material substanceです。

ちなみにing形の動詞につく助動詞はbe助動詞だけで「be助動詞+ing形動詞」は進行形です。それから「助動詞がついていない」ことを「裸」と呼びます(私が勝手に呼んでいるだけです)。この言い方を使うと「possessingは『裸のing』で絶対に準動詞である」となります。

wasは助動詞・過去形、shownは動詞・過去分詞形です。shownは過去形の助動詞がついているので絶対に述語動詞です。これは辞書の捉え方です。学校文法の捉え方でやるとwas shownは動詞・過去形・-③で、過去形の動詞ですから絶対に述語動詞です。構造上の主語はThatからweightまでの名詞節です。英語構文への招待(9)従属節 |

まず「文」を確認しましょう。「文」とは「構造上の主語+述語動詞」という構成をもつ語群です(「英語構文への招待(7)」参照)。

文が、単に文であるだけでなく、全体として名詞、形容詞、副詞の働きをすることがあります。この「名詞、形容詞、副詞の働きをする文」を「従属節」といいます。

- 名詞の働きをする文を名詞節と呼び、[四角いカッコ]でくくることにします。

- 形容詞の働きをする文を形容詞節と呼び、(丸いカッコ)でくくることにします。

- 副詞の働きをする文を副詞節と呼び、<三角のカッコ>でくくることにします。

文を従属節にするには次のどちらかの手順を踏みます。

(1) 従属節を作る語を文の前につける。

(2) 従属節を作る語を文の中で文の要素(=主語、動詞の目的語、前置詞の目的語、補語、修飾要素)として用いる。

(1)のタイプの従属節を作る語の代表は従属接続詞です。

(2)のタイプの従属節を作る語の代表は関係詞と疑問詞です。

(和訳)空気は重さをもつ物質であることがボイルによって証明された。しかし、空気が複合物質、すなわち複数の気体の混合物であることは当時は知られていなかった。

airは(構造上の)主語で、isは現在形・述語動詞ですから、air is a material substance, possessing weightは文です。この文の前に従属接続詞のthatをつけるとthat air is a material substance, possessing weightは「空気は重さをもつ物質であるということ」という意味になり、全体は1つの名詞として働くようになります。すなわち「名詞の働き」である「主語・動詞の目的語・前置詞の目的語・補語・同格・副詞的目的格」のうちの副詞的目的格を除いた5つの働きのどれでもできるようになります。そこで、これを(構造上の)主語として使ったのが上の英文です。

従属節の構造は「外側」と「内側」の2つに分けて認識します。

「外側」は「どこからどこまでが何節で、その節はどういう働きをしているか(=従属節の範囲と品詞と働き)」です。

「内側」は「従属節の中がどういう構造の文になっているか」です。

上の従属節で確認してみると、外側は「Thatからweightまでが名詞節で(構造上の)主語」です。内側は「thatは従属接続詞、airは(構造上の)主語、isは現在形・述語動詞・②、materialは形容詞で名詞修飾、substanceは名詞で補語、possessingはing形・準動詞、現在分詞形容詞用法で『前の働き』は 名詞修飾、『後の働き』は③、weightは動詞の目的語」です。

従属節を含んだ英文を「複文」といい、含まない英文を「単文」といいます。複文において、従属節ではない文の部分(=名詞、形容詞、副詞の働きをしておらず、単に文である部分)を「主節」といいます。すると、複文の述語動詞は「主節の述語動詞」と「従属節の述語動詞」に分かれます。主節の述語動詞を「大黒柱」と呼びます。上の英文で「isは従属節の述語動詞」で、was shownは「主節の述語動詞」すなわち「大黒柱」です。

(和訳)大文字のPをRussiaの前につけると、Prussiaとなる。これは欧州の小国の名前で、現在はドイツの一部になっている。

youは(構造上の)主語で、putは現在形・述語動詞ですから、you put a “P” in front of Russiaは文です。この文の前に従属接続詞のifをつけるとif you put a “P” in front of Russiaは「もしも大文字のPをRussiaの前につけると」という意味になり、全体は1つの副詞として働くようになります。すなわち「副詞の働き」である「動詞修飾・形容詞修飾・他の副詞修飾・文修飾」のうちの「動詞修飾・文修飾」の働きのどちらでもできるようになります。そこで、これを文修飾として使ったのが上の第1文です。外側は「IfからRussiaまでが副詞節で文修飾」です。内側は「Ifは従属接続詞、youは(構造上の)主語、putは現在形・述語動詞・③、”P”は動詞の目的語、in frontは副詞句で動詞修飾、of Russiaは形容詞句で名詞修飾」です。putは「従属節の述語動詞」で、makesは「主節の述語動詞」すなわち「大黒柱」です。

which(これは関係代名詞と呼ばれて、従属節を作る語の1つです)を文(この場合はwhich is now a part of Germany)の中で文の要素(この場合はisの構造上の主語)として用いるとwhich is now a part of Germanyは「その国は現在ドイツの一部である」という意味になり、全体は1つの形容詞として働くようになります。すなわち「形容詞の働き」である「名詞修飾・補語」のうちの「名詞修飾」の働きをできるようになります。そこで、これを名詞修飾(=a little countryにかかる)として使ったのが上の第2文です。外側は「whichからGermanyまでが形容詞節で名詞修飾」です。内側は「whichは(構造上の)主語、isは現在形・述語動詞・②、nowは副詞で動詞修飾、partは名詞で補語、of Germanyは形容詞句で名詞修飾」です。前のisは「主節の述語動詞」すなわち「大黒柱」で、後のisは「従属節の述語動詞」です。

3つの従属節を確認しましたが、従属接続詞のThatとIfは完全な文の前について、その文を従属節にしているだけで、内側では何の働きもしていません。それに対して、関係代名詞のwhichは文を従属節にするだけでなく、which自体が内側で文の要素として働いています。この違いをよく認識してください。

英語構文への招待(10)ing形の可能性 |

動詞の活用は「原形・現在形・過去形・過去分詞形・ing形」の5つです。

この5つの活用形は「活用の4ルール」によって述語動詞と準動詞に仕分けられます。

述語動詞は「動詞の働き」のみによって律せられます。

準動詞は「動詞の働き」で律せられると同時に「名詞の働き」「形容詞の働き」「副詞の働き」のどれか1つによって律せられます。これが「英語構文の核心」です。

・「活用の4ルール」とは「原形を使うところ」「現在形・過去形は絶対に述語動詞」「p.p.の可能性」「ingの可能性」です。

・「動詞の働き」とは「動詞型」すなわち「①, ②, ③, ④, ⑤, -③, -④, -⑤」です。

・「名詞の働き」とは「主語・動詞の目的語・前置詞の目的語・補語・同格・副詞的目的格」です。

・「形容詞の働き」とは「名詞修飾・補語」です。

・「副詞の働き」とは「動詞修飾・形容詞修飾・他の副詞修飾・文修飾」です。

「活用の4ルール」のうち「現在形・過去形は絶対に述語動詞」というルールは「英語構文への招待(8)述語動詞・準動詞と活用の関係」でお話ししました。そこで、今回は「ing形の可能性」について説明しましょう。

動詞の活用の5番目であるing形は動名詞と現在分詞に二分されます。動名詞と現在分詞は、形は同じですが、まったく別物ですから、分けて扱わなければいけません。

動名詞は「動詞と名詞を兼ねる準動詞」で、助動詞がつきません(すなわち「裸のing」です)。動名詞はこれで行き止まりで、動名詞がさらにいくつもに分かれることはありません。

それに対して現在分詞はさらに「進行形」「現在分詞形容詞用法」「分詞構文」の3つに分かれます。進行形は現在分詞にbe助動詞をつける使い方で(すなわち「着物を着ているing」です)、述語動詞になる場合と準動詞になる場合があります(準動詞になるのはto be –ingという進行形不定詞の場合です)。現在分詞形容詞用法は「動詞と形容詞を兼ねる準動詞」で、助動詞がつきません。分詞構文は「動詞と副詞を兼ねる準動詞」で、助動詞がつきません。

以上を、着物を着ているか裸か(=助動詞がつくかつかないか)で二分すると次のようになります。

ing形の可能性

・進行形→着物を着ているing(be助動詞がつく)→述語動詞のこともあれば準動詞のこともある

・動名詞→裸のing→必ず準動詞(動詞と名詞の一人二役)

・現在分詞形容詞用法→裸のing→必ず準動詞(動詞と形容詞の一人二役)

・分詞構文→裸のing→必ず準動詞(動詞と副詞の一人二役)

次の質問にスラスラ答えられるように練習してください。

Q.1 ingの可能性は?

Q.2 現在分詞の可能性は?

Q.3 着物を着ているingは?

Q.4 着物を着ている現在分詞は?

Q.5 着物を着ている動名詞は?

Q.6 裸のingは?

Q.7 裸の現在分詞は?

Q.8 ingが着る着物は?

Q.9 着物を着ているingが準動詞になるのは?

答えA.1進行形・動名詞・現在分詞形容詞用法・分詞構文A.2進行形・現在分詞形容詞用法・分詞構文A.3進行形A.4進行形A.5ないA.6動名詞・現在分詞形容詞用法・分詞構文A.7現在分詞形容詞用法・分詞構文A.8 be助動詞A.9進行形不定詞(to be –ing)の場合のみ

表面上は動詞のing形のように見えても「純粋な名詞」として扱われている(=動詞の働きをしていない)場合があります。こういう場合は動名詞ではなく名詞です。たとえばHe knocked children over in his mad running.(彼は死に物狂いで全力疾走して、子供を跳ね飛ばした)のような場合です。runningは「疾走」という意味の純粋な名詞で、hisとmadという形容詞がかかっています(runningは名詞で「前置詞の目的語」です)。動名詞は形容詞では修飾できず、副詞で修飾するので、もしrunningが動名詞ならHe knocked children over in running madly.になります(runningは「前の品詞は名詞、前の働きは前置詞の目的語、後の品詞は動詞、後の働きは①」で、madlyはrunningにかかっています)。

英語構文への招待(11)過去分詞形の可能性 |

・「活用の4ルール」とは「原形を使うところ」「現在形・過去形は絶対に述語動詞」「p.p.の可能性」「ingの可能性」です。

・「動詞の働き」とは「動詞型」すなわち「①, ②, ③, ④, ⑤, -③, -④, -⑤」です。

・「名詞の働き」とは「主語・動詞の目的語・前置詞の目的語・補語・同格・副詞的目的格」です。

・「形容詞の働き」とは「名詞修飾・補語」です。

・「副詞の働き」とは「動詞修飾・形容詞修飾・他の副詞修飾・文修飾」です。

「活用の4ルール」のうち「現在形・過去形は絶対に述語動詞」というルールは(8)で、「ingの可能性」は(10)でお話ししました。そこで、今回は「p.p.(=過去分詞形)の可能性」について説明しましょう。

動詞の活用の4番目である過去分詞形を、着物を着ているか裸か(=助動詞がつくかつかないか)で分けると、次のようになります。

p.p.の可能性

・受身→着物を着ているp.p.(be助動詞がつく)→述語動詞のこともあれば準動詞のこともある

・完了→着物を着ているp.p.(have助動詞がつく)→述語動詞のこともあれば準動詞のこともある

・過去分詞形容詞用法→裸のp.p.→必ず準動詞(動詞と形容詞の一人二役)

・分詞構文→裸のp.p.→必ず準動詞(動詞と副詞の一人二役)

・着物を着ているp.p.(=受身か完了で使われたp.p.)は①,②,③,④,⑤,-③,-④,-⑤のすべての動詞型があります。

・裸のp.p.(=過去分詞形容詞用法か分詞構文で使われたp.p.)は①,②,-③,-④,-⑤の5つの動詞型しかありません(「裸のp.p.」の動詞型が③,④,⑤になることは絶対にありません)。別の言い方をすれば、他動詞のp.p.を裸で使ったときは必ず-③,-④,-⑤のどれかになります。

・裸のp.p.が①,②のときは完了(=~してしまった)の意味を表します。

・裸のp.p.が-③,-④,-⑤のときは、当然、受身(=~される、~された)の意味を表します。

・裸のp.p.が①になるのは往来発着を表す動詞(gone, come, returned, departed, arrivedなど)が基本で、それ以外にはhappened, fallen, retired, gatheredなどの特定の動詞に限られます。

・裸のp.p.が②になるのはbecome, turned, goneの3つで(comeのこともあります)、これらはいずれも「~になっ(てしまっ)た」という意味を表します。

・裸のp.p.が-③,-④,-⑤になるのは特定の動詞に限るという制約はありません。どの他動詞も裸の過去分詞で使えるのが原則です(例外的に、語法上、特定の動詞が裸のp.p.で使えないということはあります)。

・裸のp.p.は以下の枠組みの中で使われます(これは絶対のルールで、一切例外がありません)。

英語構文への招待(12)関係代名詞 |

英語には「まず名詞を先に出して次にそれがどんな名詞かを文で説明する」という仕組みがあります。つまり「名詞 → 名詞を説明する文」という書き方をするわけです。関係代名詞は「普通の文」を「名詞を説明する説明文」に変えるために使う言葉です。そのメカニズムを説明します。

まず、説明文は「説明される名詞と同じ名詞」を含んでいる必要があります。たとえばthe villageをHe was born in the country.で説明することはできません(この英文を読んでも、どんな村かわからないからです)。しかしHe was born in the village.なら説明することができます(この英文を読めば「彼が生まれた村だな」とわかります)。

次に、説明文に含まれている「説明される名詞と同じ名詞」を関係代名詞という特別な語に置き換えます。the villageを関係代名詞のwhichに置き換えてhe was born in whichにするわけです。このようにすると、読み手は、関係代名詞(=ここではwhich)を見ることによって「これが『普通の文』ではなく『名詞を説明する説明文』である」ことがわかります。つまり「説明される名詞と同じ名詞」を関係代名詞に置き換えるのは、説明文の存在を知らせる目印にするためなのです。

次に、関係代名詞を説明文の先頭に動かします。which he was born inにするわけです。このようにすると、読み手は、関係代名詞(=ここではwhich)を見ることによって「関係代名詞から『名詞を説明する説明文』が始まる」ことがわかります。つまり関係代名詞を説明文の先頭に動かすのは、説明文の開始点を知らせるためなのです。

さて、これで説明文が完成です。これは形容詞の働き(ここでは名詞修飾)をしている文なので「形容詞節」です。これを「説明される名詞(これは先行詞と呼ばれます)」の後に置くとthe village which he was born inとなります。the villageをbe動詞の補語にすると、次のような英文を作れます。

この英文を読む人はwhichを見た瞬間に「あ!ここからはthe villageを説明する説明文だ。普通の文を読むときと同じように丁寧に読もう」と思います。しかし「普通の文を読むときと同じように」といっても、which he was born inは普通の文ではありません(形容詞節という特殊な文です)。そこで、読む人は頭の中でこれを普通の文に直して読まなければなりません。どうするかというと、関係代名詞(which)に説明される名詞(village)を代入し、それをinの後に動かしてhe was born in the villageという文(これが普通の文です)にし、これを丁寧に読んでthe villageがどんな村なのかを理解するのです。この頭の働きを詳しく再現してみましょう。

That is the village ➡「あれは村です」➡どんな村なんだろう? ➡which ➡ あ!関係代名詞だ。ここからは説明文だ。普通の文に直して、それを丁寧に読もう。whichにvillageを代人するとthe villageになる。the villageは「その村」だ。それがどうしたんだろう? ➡ he was born in ➡「の中で彼が生まれた」➡ なるほど、そういう村なのか。わかった!

関係代名詞は形容詞節の先頭に動かすのが原則ですが、関係代名詞が前置詞の目的語になっているときは、前置詞+関係代名詞をまとめて形容詞節の先頭に動かすことができます。こうすると、形容詞節は前置詞から始まることになり、関係代名詞は形容詞節の開始点を示さないことになります。しかし、その代わり、形容詞節の内側で関係代名詞が前置詞の目的語になっていることは一目瞭然になります。つまり、この書き方は、外側(=形容詞節がどこから始まるか)のわかりやすさを犠牲にして、内側(=形容詞節内における関係代名詞の働き)のわかりやすさを優先させた書き方なのです。

関係代名詞が形容詞節の開始点を示さないといっても、「…前置詞+ 関係代名詞…」という形のとき、関係代名詞から形容詞節が始まるとすると、前置詞の目的語(これは必ず名詞です)が足りなくなってしまいます。そこで、この形のときは、いつもとは違い、関係代名詞のさらに前から形容詞節が始まっていることは明らかです。したがって、先頭に関係代名詞が来なくても差し支えないのです。上の例では関係代名詞が前置詞inの目的語になっています。そこでin whichをまとめて形容詞節の先頭に動かすと次のようになります。

That is the village ➡「あれは村です」➡in which ➡「その村で」➡ he was born ➡「彼が生まれた」➡ なるほど、そういう村なのか。わかった!

さらには次のようなことも起こります。

That is the village ➡「あれは村です」➡in the center of which ➡「その村の中心に」➡ is a tall tower ➡「高い塔がある」➡ なるほど、そういう村なのか。わかった!

以上の読み方を文法用語を使って整理すると次のようになります。

関係代名詞が出てきたら、必ず次の2点を確認しなければならない。

1.外側→どこからどこまでが形容詞節で、どの名詞が先行詞なのか。

2.内側→関係代名詞は形容詞節の内側で主語、動詞の目的語・前置詞の目的語,補語のいずれの働きをしているのか。

最後に、形容詞節を訳すときの手順を研究しましょう。そのためには、まず日本語の仕組みを知らなければなりません。日本語では、英語と違い、説明文は名詞の前に置きます。そして、説明文から「説明したい名詞と同じ名詞」を削除します。その際、その名詞に付く助詞(テニヲハ)も一緒に削除します。そして、説明文中の主語には「は」ではなく「が」をつけます。つまり「彼はその村で生まれた→村」という配列にして、説明文中の「は」を「が」に変え、「その村で」を削除します(英語では削除せずin whichと言っています)。すると「彼が生まれた村」となります。

以上の手順を整理すると次のようになります。

形容詞節を訳す手順

(1) 形容詞節から訳し上げる(主語には「が」をつける)。

(2) 関係代名詞は訳出しない。

(3) 関係代名詞に前置詞が付いているときは前置詞が日本語の助詞に相当することが多いので、前置詞も原則として訳出しない。

That is the village in which he was born.

「あれは彼が生まれた村です」in whichを訳出せず、主語のheに「が」をつけて、訳し上げています。

That is the village in the center of which is a tall tower.

「あれが、中心に高い塔がある村です」of whichを訳出せず、主語のa tall towerに「が」をつけて、訳し上げています。

くどいですが、関係代名詞のメカニズムを理解している人は次の質問にすらすら答えられます。

Q. あなたの和訳にはin whichもof whichも訳されていませんが、なぜin which、of whichを訳さないんですか?

A. 関係代名詞は日本語には存在しないからです。

Q. 日本語に訳せなくてもin whichもof whichも何らかの意味を表しているはずです。in which、of whichはどういう意味を表しているのですか?日本語で言ってください。

A. in whichは「その村で」、of whichは「その村の」という意味を表しています。英語構文への招待(13)what節 |

what節の外側は名詞節です(例外として副詞節になる場合がありますが、これは定型的な表現で、熟語のようなものです)。whatは内側で名詞か形容詞です。名詞の場合は「主語・動詞の目的語・前置詞の目的語・補語」のどれかの働きをします(whatが内側で同格・副詞的目的格になることはありません)。形容詞の場合は名詞修飾です(必ず次にくる名詞にかかります。whatが形容詞で補語になることはありません)。

以上が、純粋に構文面から捉えたwhat節の枠組みです。これに意味の観点を加味すると、名詞のwhatは関係代名詞と疑問代名詞に分かれ、形容詞のwhatは関係形容詞と疑問形容詞と感嘆形容詞に分かれます。したがって、what節は以下の6タイプのどれかです。

- (外側)名詞節(内側)関係代名詞

- (外側)副詞節(内側)関係代名詞(←定型的な表現)

- (外側)名詞節(内側)疑問代名詞

- (外側)名詞節(内側)関係形容詞

- (外側)名詞節(内側)疑問形容詞

- (外側)名詞節(内側)感嘆形容詞

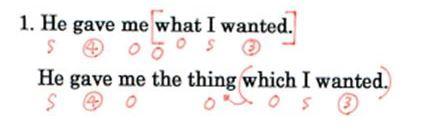

彼は私に、私が欲しいものをくれた。

下の英文の先行詞(=the thing)と関係代名詞(=which)を合成してwhatにしたのが上の英文です。このようなwhatを関係代名詞といいます。whatは関係詞ですが、先行詞を含んでいるために、形容詞節ではなく、名詞節を作ります。関係代名詞のwhatは「こと、もの」と訳すのが基本です。

彼はそれを公然と宣言して、さらに驚いたことに、それを実行したのだ。

what is more surprisingは「より人を驚かせるような性質をもっていること→より驚くべきこと」という意味の名詞節で、whatは関係代名詞です。ところが、andがHe declared it openlyという文とhe did itという文をつないでいるので、このwhat節は「A and … B」の…に入っていることになります。この形の…はどんな表現がこようとも絶対にBにかかるというのが構文のルールです。そこでwhat is more surprisingは、本来は名詞節ですが、ここでは副詞節になってhe did itの全体にかかるのです。what is more surprisingは、後に出てくるhe did itを、先に「より人を驚かせるような性質をもっていること」と話者が評したのです。したがって「彼はそれを公然と宣言した。そして、さらに驚くべきことであるが、それを実行したのだ。」という意味になります。このような「関係代名詞のwhatが作る副詞節」は直前に等位接続詞があり、節内に比較級または最上級が使われているのが普通で、定型的な表現です。

彼は私に何が欲しいかを聞いた。

What do I want?は疑問代名詞のwhatを使った疑問文です。疑問詞が作る疑問文は、語順を普通の文の語順にして、クエスチョンマークを削除すると名詞節になります(この疑問詞が作る名詞節を間接疑問文といいます)。そこでWhat do I want?をwhat I wantにすると「私が何が欲しいか(ということ)」という意味の名詞節になります。この名詞節をaskedの直接目的語にしたのが上の英文です。大黒柱(=主節の述語動詞)が過去形(=asked)なので、時制の一致によって、wantがwantedになっています。疑問代名詞のwhatは「何」と訳すのが基本です。

私が持っているすべての本はあなたのものです。

下の英文の関係代名詞thatと先行詞についているall theを合成してwhatにしたのが上の英文です。このようなwhatを関係形容詞といいます。whatは関係詞ですが、先行詞が節内に入ってしまっているために、形容詞節ではなく、名詞節を作ります。関係形容詞のwhatは「すべての」と訳します。このように関係形容詞のwhatが複数名詞を修飾しているときは、そのwhatが作る名詞節は複数として扱われます。ですからWhat books I have を受ける述語動詞が、isではなく、areになっているのです。この英文は「私が持っている本はみなあなたに差し上げます」という意味です。

私がどんな本を持っているかはあなたには関係ない。

What books do I have? は疑問形容詞のwhatを使った疑問文です。疑問詞が作る疑問文は、語順を普通の文の語順にして、クエスチョンマークを削除すると名詞節になります。そこでWhat books do I have? をwhat books I haveにすると「私はどんな本を持っているか(ということ)」という意味の名詞節になります。この名詞節をisの主語にしたのが上の英文です。疑問形容詞のwhatは「どんな」と訳すのが基本です。疑問形容詞のwhatが作る名詞節は常に3人称・単数として扱われます。ですからWhat books I have を受ける述語動詞がisになっているのです。

彼は自分がいかに偉大な芸術家であるかを世界に向かって示した。

What a great artist he is! は感嘆形容詞のwhatを使った感嘆文です。感嘆詞が作る感嘆文は、語順は普通の文の語順と同じですから、感嘆符号を削除しただけで名詞節になります(この感嘆詞が作る名詞節を間接感嘆文といいます)。そこでWhat a great artist he is!をwhat a great artist he isにすると「彼はなんて偉大な芸術家なんだろう(ということ)」という意味の名詞節になります。この名詞節をshowedの直接目的語にしたのが上の英文です。大黒柱(=主節の述語動詞)が過去形(=showed)なので、時制の一致によって、isがwasになっています。感嘆形容詞のwhatは「なんて」と訳しますが、このように名詞節を作っている場合は「いかに」あるいは「どんなに」と訳します。

なお、この英文のshowedは無意志で使われています。すなわち、彼は「自分がいかに偉大な芸術家であるかを世界に向かって示す特別な示威行為を意識的にした」のではなく、彼は単に素晴らしい傑作を作っただけなのです。ただ、それを見た世界の人たちは「なんて偉大な天才なんだ!」と驚いたのです。彼は素晴らしい作品を作ることによって、意図したわけではないが「自分がいかに偉大な芸術家であるかを世界に向かって示したのと同じ結果になった」と言っているのです。

英語構文への招待(14)副詞節 |

文(=「構造上の主語+述語動詞」という構成をもつ語群)が、単に文であるだけでなく、全体として名詞、形容詞、副詞の働きをする場合、その文を「従属節」といいます。名詞節は[四角いカッコ]、形容詞節は(丸いカッコ)、副詞節は<三角のカッコ>でくくります。

文を従属節にするには次のどちらかの手順を踏みます。

(1) 従属節を作る語を文の前につける。

(2) 従属節を作る語を文の中で文の要素(=主語、動詞の目的語、前置詞の目的語、補語、修飾要素)として用いる。

今回は副詞節を説明します。

副詞節を作る語は従属接続詞と関係詞-everです。

従属接続詞は(1)のタイプで、「完全な文(=主語・動詞の目的語・前置詞の目的語・補語の点で足りない要素がない文)」の前について、その文を副詞節か名詞節にする働きをします。従属接続詞は文を名詞節か副詞節にする働きをするだけで、従属接続詞自体は名詞節、副詞節の中で文の要素(=主語、動詞の目的語、前置詞の目的語、補語、修飾要素)にはなりません。

従属接続詞の中でthat, if, whetherの3つは副詞節と名詞節を作ります。しかし、この3つ以外の従属接続詞は副詞節だけを作ります。したがって、that, if, whetherを含むすべての従属接続詞が副詞節を作ります。

関係詞-everは「関係詞の末尾にeverがつく語」で、正式には「複合関係詞」といいます。たとえばwhoever, whatever, wheneverのような語です。関係詞-everは(2)のタイプで、「完全な文」の中に入って、その文を副詞節か名詞節にする働きをします。それだけでなく、関係詞-everは副詞節か名詞節の中で名詞・形容詞・副詞の働きをして文の要素になります。関係詞-everの中には名詞節を作らないものもあります(たとえばhoweverは名詞節を作りませんし、wheneverやwhereverは名詞節を作ることは稀です)。しかし、すべての関係詞-everが副詞節を作ります。

副詞節の働きは副詞の働き(=動詞修飾、形容詞修飾、他の副詞修飾、文修飾)です。「so … that S+V」や「such … that S+V」のthat節、比較の基準になる副詞節(as S+Vとthan S+V)などは形容詞修飾、他の副詞修飾の働きをしますが、それ以外は、副詞節は動詞修飾・文修飾の働きをします。

次の質問に答えなさい(スラスラ言えるようになるまで練習してください)。

- 副詞節を作る語は?

- 従属接続詞の働きは?

- 名詞節を作る従属接続詞は?

- 従属接続詞のthatは何節を作るか?

- ifは何節を作るか?

- whetherは何節を作るか?

- 従属接続詞の「内側の働き」は?

- 従属接続詞の後ろにはどんな文が続くか?

- 「完全な文」とはどういう文か?

- 従属接続詞は、従属節内のどこに置かれるか?

質問の答え

1.従属接続詞、ただし、that, if, whetherも含む・関係詞-ever

2. 副詞節を作る。ただし、that, if, whetherは名詞節も作る。

3.that・if・whether

4. 名詞節・副詞節(thatはいろいろな品詞がありますから、わざわざ「従属接続詞のthat」と言っているのです)

5. 名詞節・副詞節(ifは従属接続詞しかありませんから、わざわざ「従属接続詞のif」と言う必要はありません。ifは名詞節を作るときは「S+Vかどうか」という意味を表し、副詞節を作るときは「もしS+Vなら」という意味を表します)

6. 名詞節・副詞節(whetherは従属接続詞しかありませんから、わざわざ「従属接続詞のwhether」と言う必要はありません。whetherは名詞節を作るときは「S+Vかどうか」という意味を表し、副詞節を作るときは「S+Vであろうとなかろうと」という意味を表します)

7. ない(従属接続詞は内側では何の働きもしていません)

8. 完全な文

9. 主語、動詞の目的語、前置詞の目的語、補語の点で足りない要素がない文

10. 先頭(ただし、従属接続詞のasが「譲歩」の意味を表すときは先頭ではありません)